消化器内科・内視鏡内科・肝臓内科

胃や大腸といった消化管疾患に加え、肝臓などに関する診療も行っています。

胃カメラや大腸カメラの他、CT検査、エコー検査なども行い、病気の正確なフォローだけでなく、がんの早期発見をすべく日々診療にあたっています。

消化器内科とは?

口からものを食べると、胃や腸を通りながら分解され栄養は吸収されていきます。これらの過程に関わる臓器を消化器といいます。具体的には食道、胃、小腸、大腸、肝臓、膵臓、胆嚢などです。これらに関わる病気を診るのが消化器内科です。

おなかにはたくさんの臓器がありますが、多くの臓器が消化器であり、おなかの症状があった時には、まず消化器内科の受診が勧められます。

また、三大疾病の一つにがんがあります。2021年の死亡率では、肺がん、大腸がん、胃がん、膵臓がん、肝臓がんの順で、ほとんどが消化器がんに当たります。がんのチェックをする上で、消化器がんの早期発見をすることが非常に大切になります。

こんな時に受診ください

腹痛、吐き気、胃もたれ、胸やけ、下痢、便秘、血便、体重減少、食欲不振など。

健康診断で異常が指摘された際も受診ください。

消化管の検診に関して

当院では、消化管の検診も行っています。

胃がん検診:胃カメラ(経鼻内視鏡検査)を行っています。「横浜市胃がん検診」についてはこちら

大腸がん検診:1次検診の便潜血検査、並びに2次検査として大腸内視鏡検査及び大腸CT検査(CTコロノグラフィー)を行っています。

上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)

検査日は、月火木金土(毎日)の午前中です。

予約制です。

電話予約も受け付けておりますが(下記を参照ください)、鎮静剤を希望される場合は事前に一度受診をお願いします。

当院では、比較的楽に検査が受けられる経鼻内視鏡検査(鼻から入れる胃カメラ)を主に行っています。苦痛なく検査が受けられようにしっかりと鼻の麻酔を行っています。検査中は、リアルタイムでモニターを見ることもでき、余裕のある方の場合は画像に関するお話をしながらも行っております。これまで1万件以上の内視鏡検査を行い、今でもどのようにすれば反射が少なくやれるだろうか、と考え自分の中でも日々アップデートしております。ただ一方で一定頻度で嘔吐反射が強い方もおられますので、そういった方の場合は軽い眠り薬を投与してからの検査も可能です。

胃の状況がどうか、ピロリ菌がいるのかどうか、がんのリスクはどうか、など一人ひとり異なりますので、検査後にしっかりご理解頂けるようお話いたします。

なお、当院では経鼻用のみではなく、経口の精密検査用の内視鏡も導入しています。経鼻用の細い内視鏡の画質が以前よりかなり改善したとはいえ、それでも診断が難しい場合もあり、こういった場合は経口内視鏡をお勧めすることもあります。

経鼻内視鏡検査は電話で予約を受け付けております。

手順

1) 045-367-2226 にお電話ください。

2) 日にちを決めます。

3) 同意書をダウンロードして記載し、検査当日にお持ちください。

*横浜市の胃がん検診の場合や、鎮静剤(眠り薬)の使用を希望される場合は、電話予約は受け付けておりませんので、お手数ですが一度受診をお願いします。

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

検査日は、月火木金土(毎日)の大体12時半頃から。

予約制です。

- 検査前に受診が必要です。下剤等のお渡しがあるため、電話での予約はできません。

- 鎮静剤も使用できます。ただし、平日のみです。また75歳以上の方は、リスクとの兼ね合いから原則鎮静剤は使用していません。

- 胃カメラと同時検査も可能です。

- 当日の腸管洗浄液は、病院で飲むことも、家で飲むことも可能です。病院で飲むときは朝9時に、家で飲むときは8時頃から飲みはじめてもらい、11時頃に来院いただきます。

検査に関して

- 内視鏡の挿入は、基本的に水浸法で行っています。内視鏡から空気のかわりに水を注入しながら視野を確保して挿入する方法で、空気を入れるより張りが少なく比較的苦痛なく検査が受けられます。

- 観察時には、腸管を膨らませて観察しますが、吸収の早い二酸化炭素ガスを使用しているので、張りが少ないです。

- 内視鏡挿入の際に疼痛が強い場合は、無理して全結腸の観察はせず、そのまま大腸CT検査(CT colonography)を行うこともあります。

- 大腸ポリープの切除も行っております。特殊光を使っての観察や、場合によっては染色も行い、切除を要するポリープか判断し、出血のリスクが高いものでなければその場で切除します。

- 大きな病変や、小さくても癌の可能性が高く、内視鏡切除の適応外と判断した場合は、総合病院に紹介させて頂くこともあります。

- 鎮静剤を使用した場合は、1時間ほど休んでからの帰宅となります。

その他、気になることがあればまた受診時に気軽にご相談下さい。

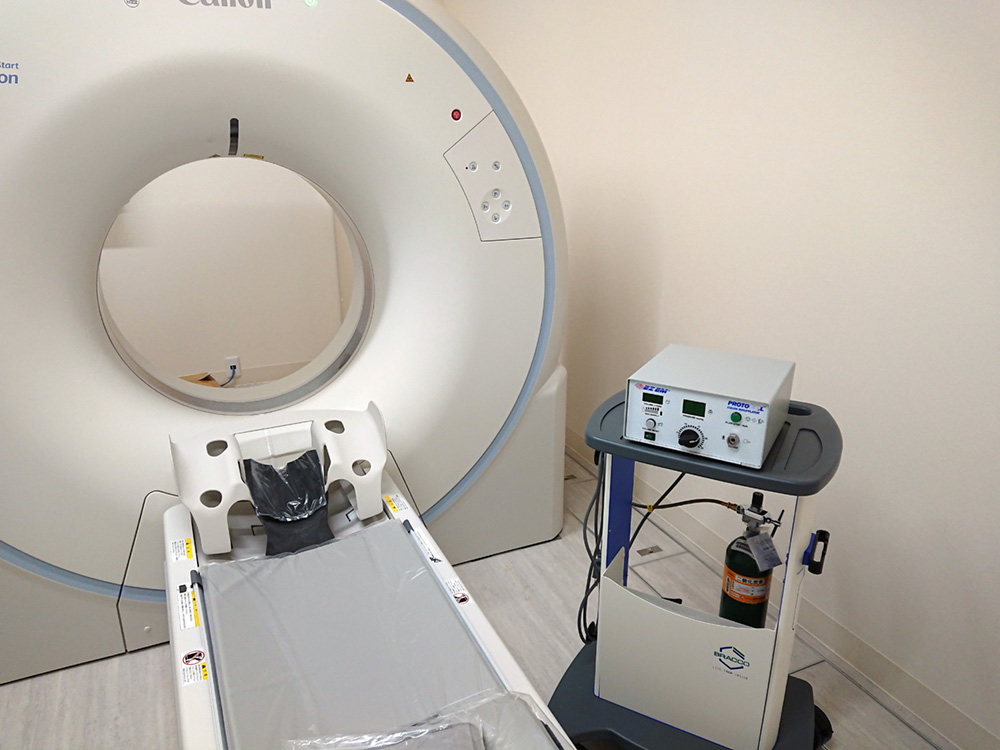

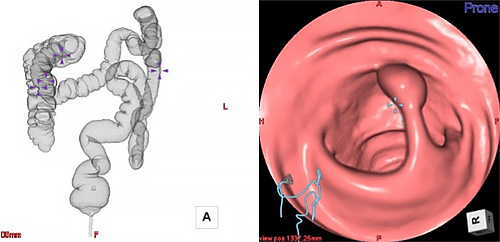

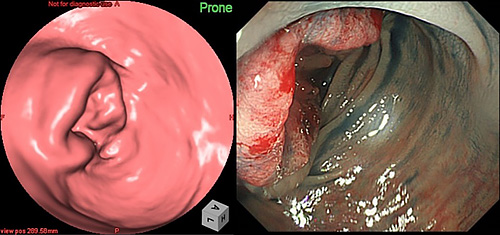

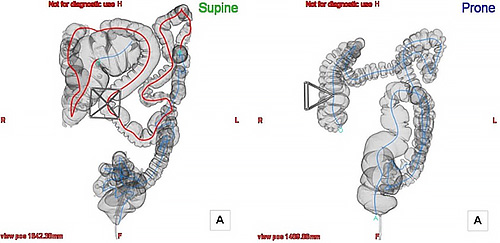

大腸CT(CTコロノグラフィー)

過去に大腸内視鏡検査が大変だった、入らなかった、という方や、内視鏡が不安といった方に別の方法として大腸CT検査があります。ある程度の下剤(内視鏡よりは少ないです)の服用はありますが、検査自体はCT室で自動炭酸ガス送入機を用いて大腸を膨らませたのちに2回画像をとって終わりです。

大腸がんおよびポリープの診断に関しては、内視鏡に劣らないことも報告されています。私自身内視鏡医として、多数の大腸内視鏡検査、ESD等の内視鏡手術を行ってきましたが、一方で大腸CTも約3500件の経験があり、多数学会での報告も行ってきましたので、その有用性を熟知しております。

こんな方には内視鏡よりも大腸CTがおすすめ

- 過去に大腸内視鏡が大変だった方

- ご高齢の方

- 抗血栓薬を多数のまれている方 など

《実際の流れ》

前日に毎食後の造影剤の服用と、寝る前の少量の下剤の服用があります。

当日絶食で昼前に来院してもらい撮影となります。

右側にある機械を用いてお尻から炭酸ガスを入れ、2回CT撮影します。10分くらいで終わります。

右:炭酸ガスを送気 する機械

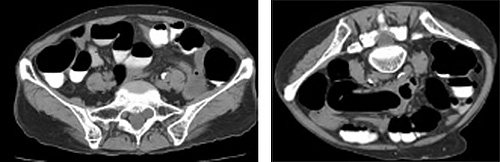

これらの画像を用いて診断をします。

右:ポリープ

以下症例をいくつかお示しします。なお全て私の経験例になります。

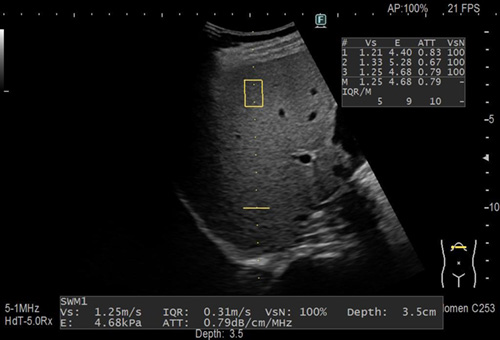

肝超音波エラストグラフィー(肝臓の硬さをみる検査)

超音波が肝臓の中を伝わる速さを測定することにより、線維化(どれくらい肝硬変に近いか)を評価する検査です。

当院では、先進的な検査として腹部エコーによるエラストグラフィー検査を導入しました。

肝臓は、C型肝炎やB型肝炎、脂肪肝といった病気の他いろいろな病気があります。慢性肝疾患を長期に患うことで徐々に肝臓の線維化が起きて最終的に肝硬変に至ります。慢性肝臓病を持っている場合、現在どのくらいの線維化があるかを把握するのはとても大切ですが、今までは肝生検(針を刺して肝臓の検体を採取)しかありませんでした。それをエコー下で簡単に検査できるようになったのが超音波エラストグラフィーです。従来の超音波検査では分からなかった臓器の硬さを色で判別し数値化する検査で、肝炎から肝硬変に至る間のどこに時期にいるかを推測し、治療に役立てることができます。

詳細についてはお気軽にご質問ください。

呼吸器内科

長引く咳や、気管支喘息、喫煙等で起きる息切れ、咳、痰症状を起こすCOPD(慢性閉そく性呼吸器疾患)等を中心に診療をしています。

喘息、肺気腫・慢性気管支炎によるCOPD、長引く咳、頑固な咳でお困りの方に

スパイロ、モストグラフ、呼気一酸化炭素検査等の呼吸機能検査を行う独立した呼吸機能検査室で、安心して検査を受けていただけます。

喫煙が原因とされている肺気腫は、動脈硬化を合併することが多いため、血管の硬さの測定も行います。

また、睡眠時無呼吸検査及びフォローアップも行い、無呼吸によって引き起こされる様々な疾患を未然に防ぐお手伝いをいたします。

スギ花粉症でお悩みの方には、舌下免疫療法という治療の提案も行っています。

以上に加え、生活習慣病の予防・治療や各種「生活指導」「禁煙指導」及び「地域の基幹病院との連携」は積極的に行ってまいります。